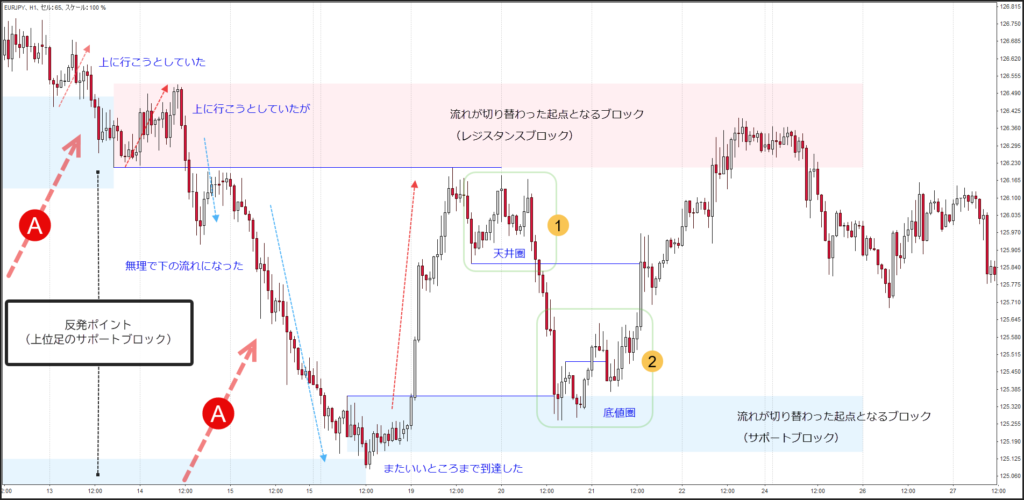

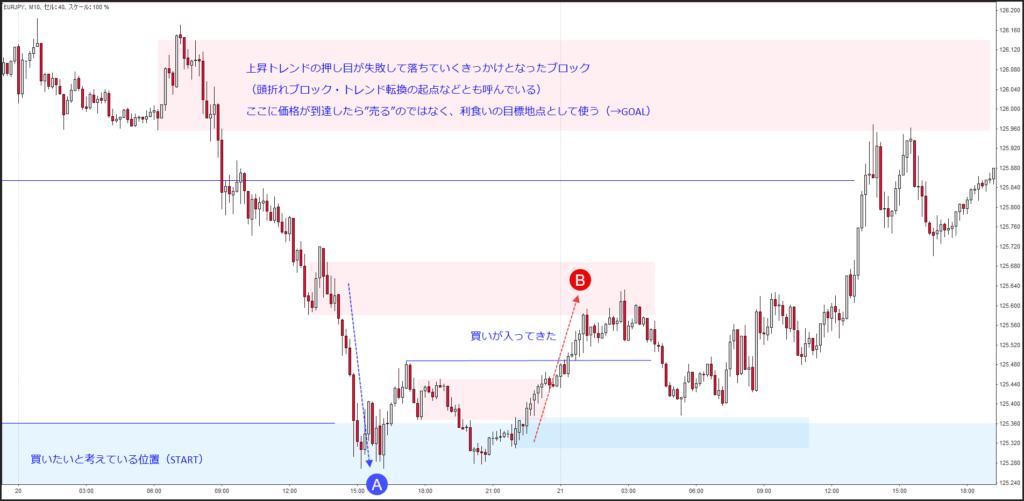

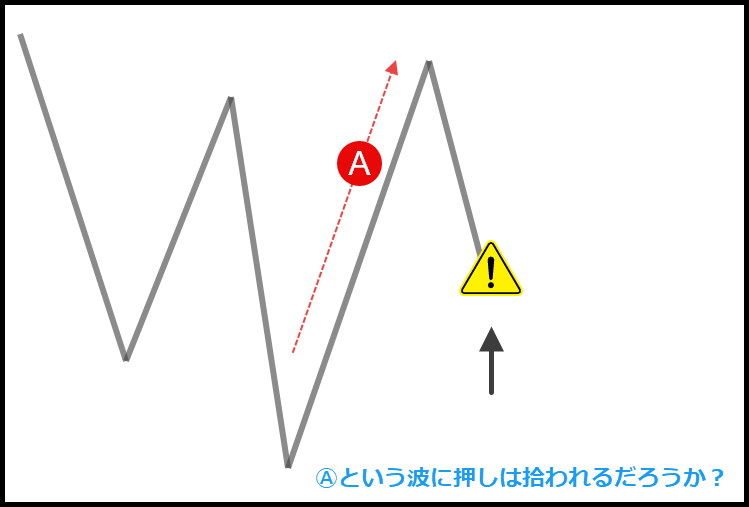

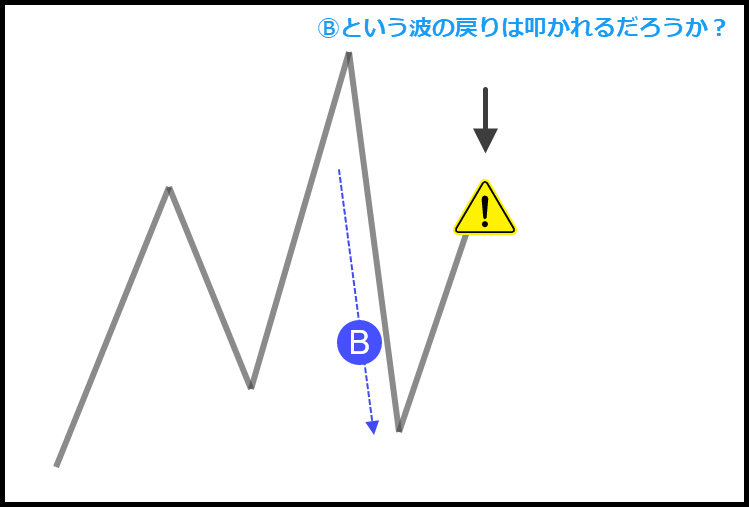

まず初めに、押し目を買う、戻りを売るという行動を取っていくには大前提として、「方向感がしっかりと出ている波」の存在が不可欠になります。というか、そういった波の押し戻りを狙うことで勝率を飛躍的に上げることが出来ます。わざわざ、押しが拾われるか戻りが叩かれるかどうか“分からない状況”において、挑む必要はないということです。

もちろん相場に確実などという言葉は存在しないので、いつだって「分からない」ということが正解なのですが、上図は転換という状況になるので、少なくともトレンドが継続している状態よりは相場が迷走する可能性の方が高いと言えるでしょう。逆にトレンドが継続している状況下においては、押しは買われやすく、戻りは売られやすいということになります。

目線決定のプロセス

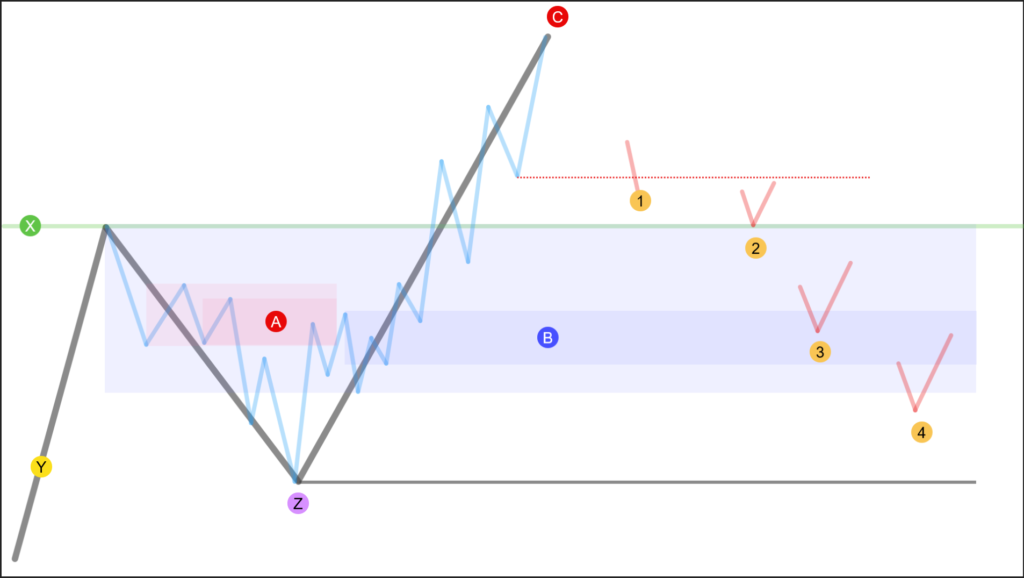

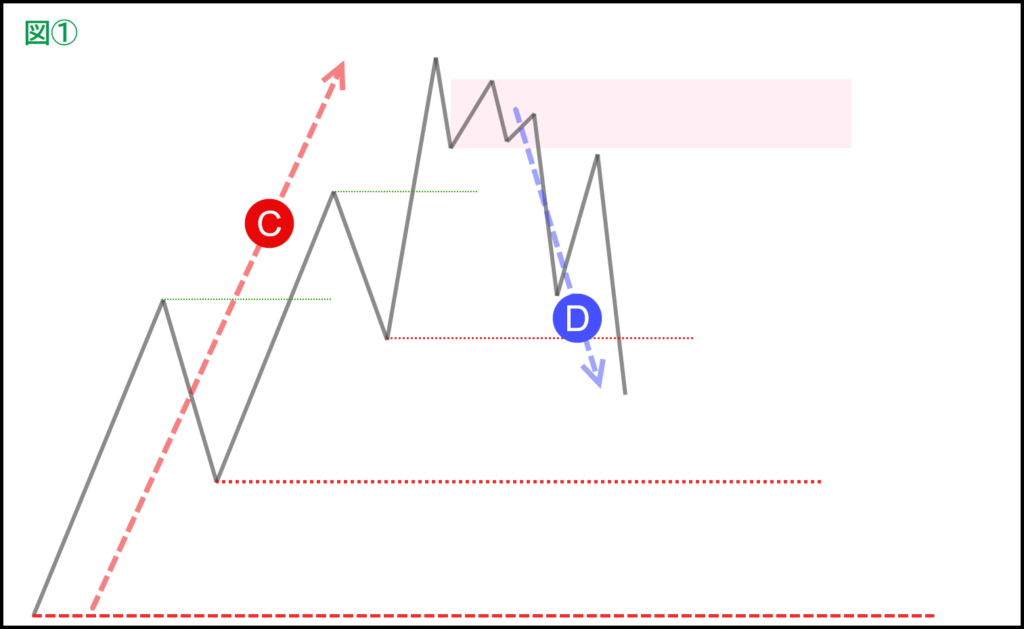

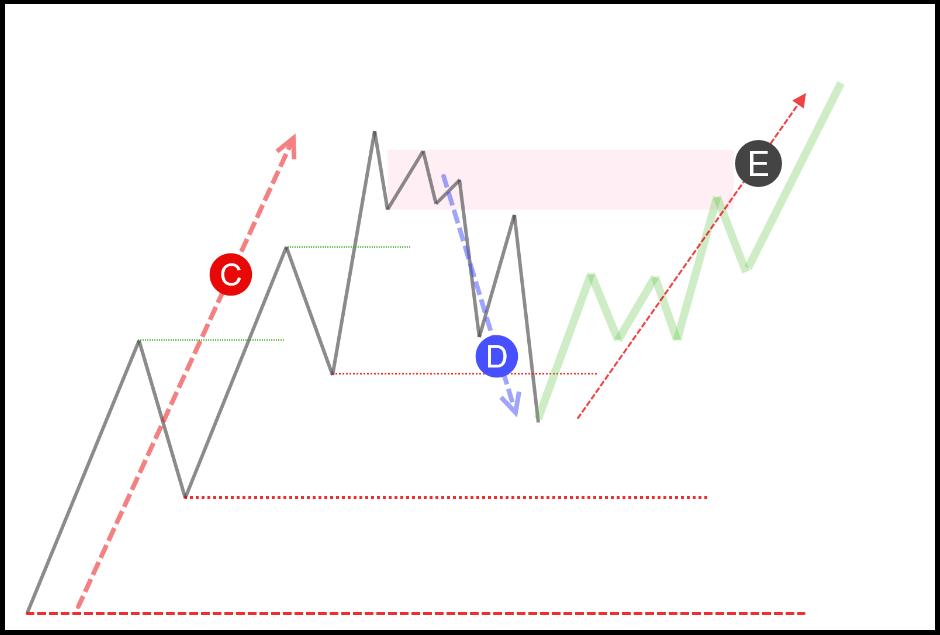

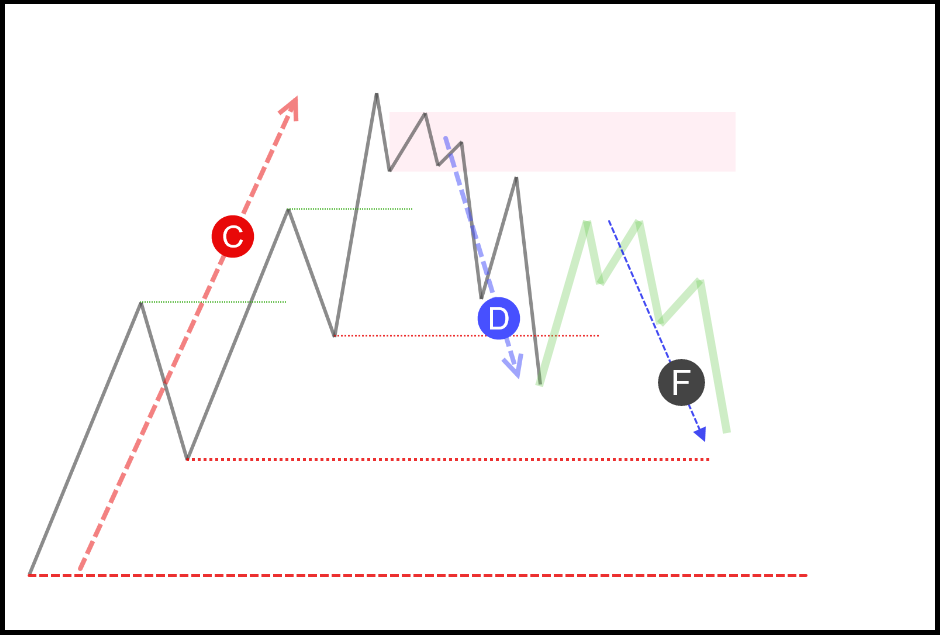

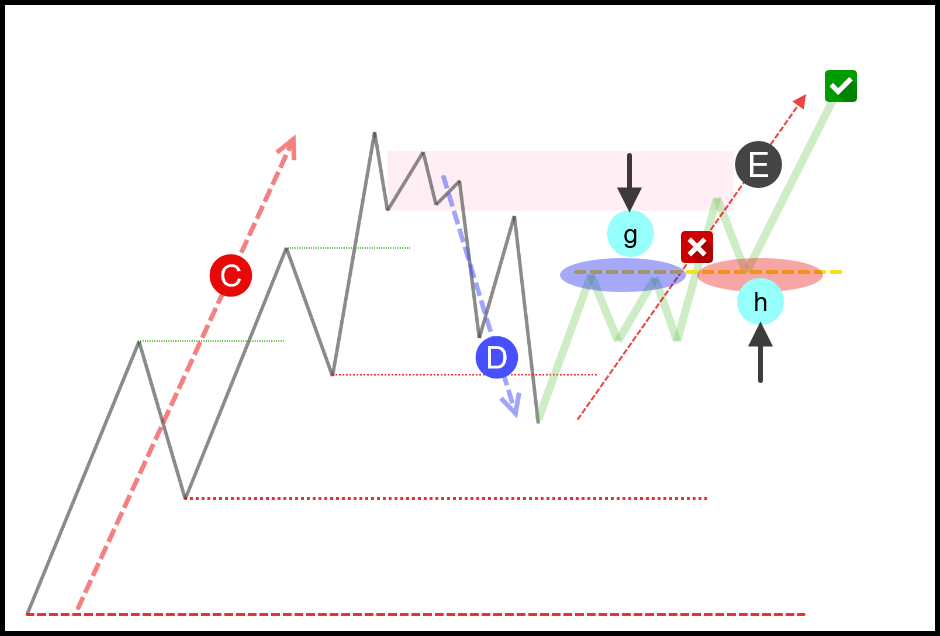

上図①には上昇トレンドと下降トレンドが同時に存在しています。ハッキリ言ってしょっちゅう見る形、というか状況ですが、皆さんこれ、上と見ておけばいいのか、下と見るべきか分かりますか?怒らないで聞いていただきたいのですが、実はこれ正解は両目線なんです。レポート一段でも書いた通り、トレンドの先端のダウが崩れただけでは方向転換するとは限りません。しかし一たびチャートに現れたトレンドは継続する可能性があります。するとこの場合Ⓒの方向に押しが買われてトレンドが継続するかもしれないし、Ⓓの方向のトレンドが継続してⒸに対する深い押しとなっていく可能性もあるということです。

それはつまりこういうことです。Ⓔとなるかもしれないし、Ⓕとなるかもしれない。参りましたね。じゃあどうすればよいと思いますか?これには上図の波がどの時間軸のチャートになるかがカギになってきます。

時間軸によるチャートの波の信頼度の違い

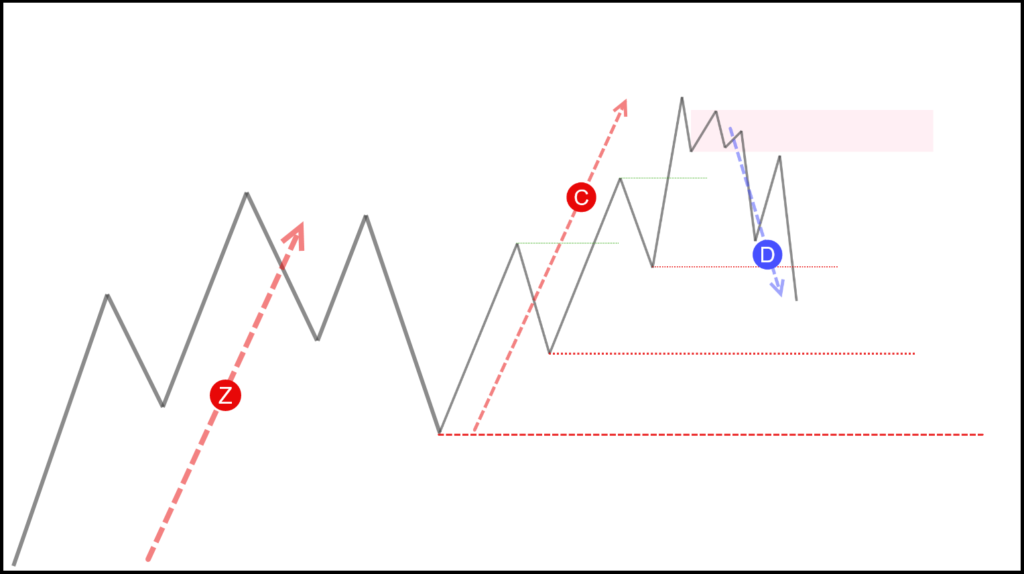

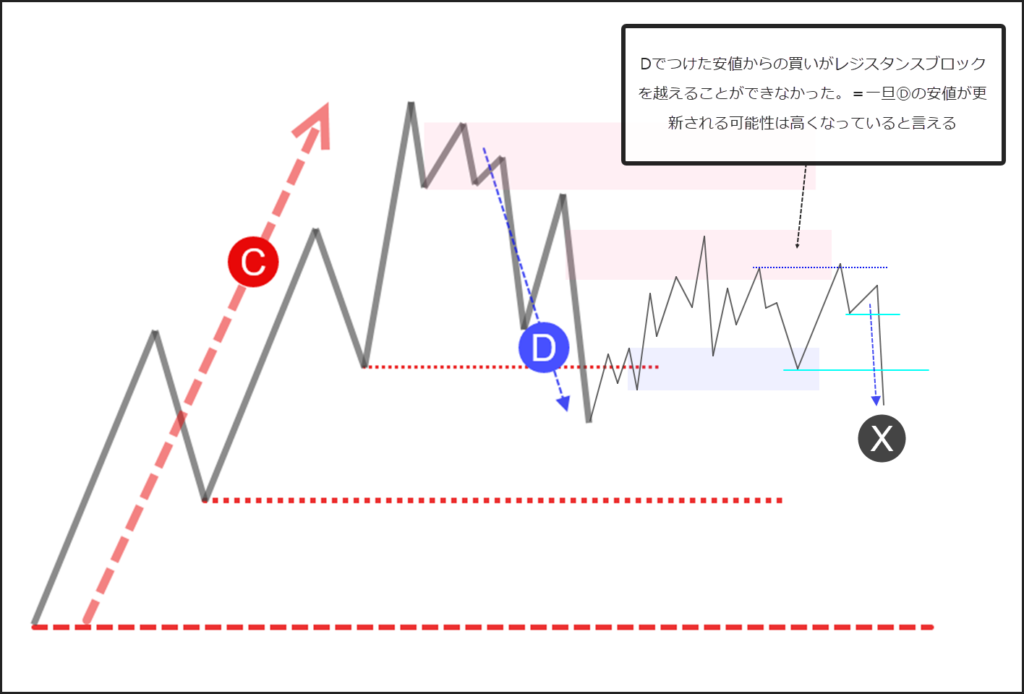

もう少しチャートを引いて見たときに、この波が下から上に上がってきている状態だった場合、通常であれば上目線を優先させるのがセオリーとなります。例えばこれが1分足であれば、迷わず上目線を優先させ、もっとも有利だと考えられる状況に差し掛かってくれることを待ちます。しかしこれが30分足や1時間足などの中長期以上のチャートであったとするならば、わたしはⒹに対して、“ひとまず”ショートを優先させて見ていくことも多くなります。これは時間的な猶予だったり、短期足にこの話を落とし込んだ際に、より詳細な値動きを追いかけて見ていけるという余裕が生まれるからです。これはどういうことかといいますと…

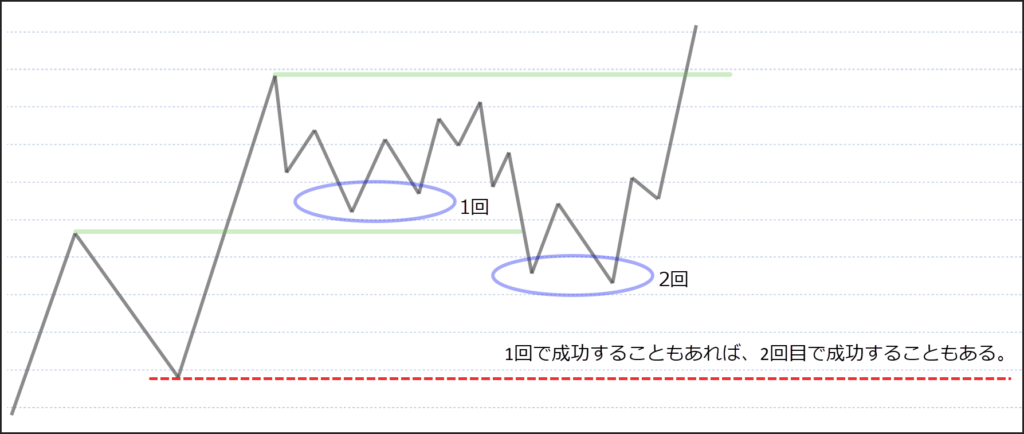

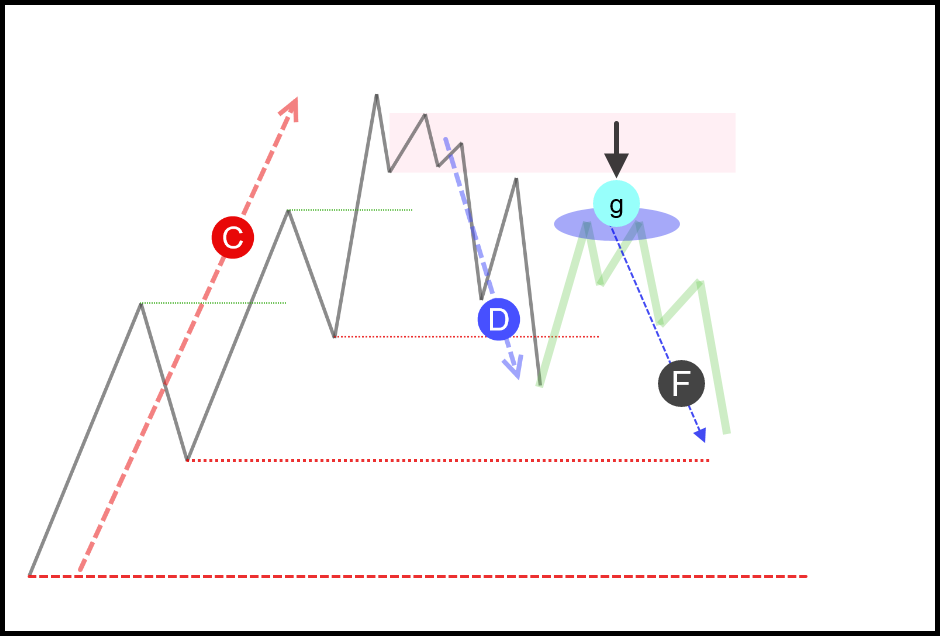

1分足で値動きⒻを狙いⓖでショートして成功した。

1分足で値動きⒻを狙いⓖをショートしたが負けてしまい、もともと狙っていたⓗを買ったら成功した。

1分足ではⒻを狙った場合、撤退も難しく失敗に終わるリスクが許容できないため、ショートの選択肢はないです。ここは例えⒻとなったとして静観するという行動が正解だとわたしは考えます。

1時間足だった場合

例えばⓧのような値動きのパターンを、時間的余裕を持って見ることができます。このⓧに対してショートの飛び乗りや、戻してきた際にも数分から数十分の余裕があれば、一度戻りを叩いた後でも、値動き次第では撤退するという選択をとることも可能になるからです。

以上のように、自分が「どの波に対して何を考え、何を狙っているのか」を明確にし、波の向き(目線)を意識したトレードを心掛けるようにすると、また何かチャートの見え方が変わってくるかと思います。